「ゴミから感動をつくる」をヴィジョンに掲げ、規格外の野菜や食品加工時に出る端材などの食品廃棄物から、新素材を作っているfabula。同社が提供する、食糧残渣を活用した素材は、大阪・関西万博の会場でも使用されるなど、注目を集めています。

実はこのfabula社、パソナグループの出資企業のひとつであり、これまでも様々な連携をしています。今回は、パソナグループとの連携の背景や今後の展望、そしてfabula社の取り組みなどについて、パソナグループ 成長戦略総本部 ベンチャー本部 起業支援部 玉井龍馬 部長とfabula株式会社 町⽥紘太 代表取締役にお話をお伺いしました。

fabula株式会社について

fabulaは、2021年10月に設立された東京大学発のスタートアップ企業です。社名の「fabula(ファーブラ)」はラテン語で「物語」を意味し、捨てられる運命にある食品廃棄物に新たな価値を吹き込むことで、その“物語(ストーリー)の続きを紡ぎたい”という想いが込められています。

同社のヴィジョンは「ゴミから感動をつくる」。食品廃棄物を単なるゴミとしてではなく、新たな価値を持つ素材として再生し、持続可能な社会の実現を目指しています。

fabulaは、100%食品廃棄物から新素材を開発する特許技術を有しています。この技術により、規格外の野菜や加工時に出る端材などの食品廃棄物を乾燥・粉末化し、熱圧縮することで、建材・家具・雑貨など多様な製品へと生まれ変わらせています。

▲原材料となる廃棄物を乾燥・粉砕した後、

熱圧縮することで廃棄物由来の新しい素材が完成する

廃棄されるコーヒーやお茶、カカオ、フルーツ、野菜、さらにはコンビニ弁当まで、様々な食品廃棄物の加工が可能。例えば、白菜の廃棄物で作られた素材は、コンクリートの約4倍の曲げ強度を誇り、厚さ5mmで30kgの荷重に耐えることができます。これは、建築業界に新たな可能性をもたらす素材として注目されています。

素材の乾燥⽅法や粉末の粒度、成型時の温度によって、無数の⾊やテクスチャー、⾹りなどの特徴を⽣み出すことができ、例えば、「お茶の香りがするお皿」など、原材料となる⾷品廃棄物によって、様々な⾊や⾹りを楽しめることもfabulaの大きな魅力の一つです。

また、単一の1つの食材(原料)だけではなく、様々な材料を組み合わせて新たな素材を創出する、緻密な“レシピ設計”もfabulaならではの技術です。

(左)カカオハスク(奥)コーヒー(右)お茶からできたトレー

パソナグループとfabulaが創る新しい物語

ここからは、パソナグループとfabula社の出会いやこれまでの連携について、パソナグループ 成長戦略総本部 ベンチャー本部 玉井龍馬 部長にお話をお伺いしました。

―パソナグループとfabula社の出会いを教えて下さい。

パソナグループが兵庫県淡路島で開催した、「Well-being」をテーマに新産業の創出を目的とする、スタートアップ企業によるピッチイベント『

Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023』にご参加いただいたのが最初の出会いです。そこで、fabula様のヴィジョンや取り組みを知り、「社会の問題点を解決する」というパソナグループの理念と通ずるものを感じ、大変共感しました。

何か一緒に取り組めるのではないか―。そう思ったのがfabulaさんとの物語の始まりです。

―これまでどのような連携をされてきたのですか。

これまで様々なイベント等で協業してきましたが、今回は、石川県能登半島地震の復興支援プロジェクトでの連携についてご紹介します。

2024年1月1日に、能登地方で発生した地震では甚大な被害がありました。能登のことわざ「能登はやさしや土までも」にちなんで、復興への願い・エールを送るプロジェクトとして、淡路島のクラフトサーカスを会場に、すべて土に還る素材で作られた絵馬に、来場者の方から応援メッセージを書いてもらい、展示をしました。

絵馬のプレートは廃棄予定だったカカオやコーヒーの残渣を使ってfabula様に作成いただきました。

―今後、fabulaさんとどのようなことを一緒にやっていきたいですか。

淡路島をはじめとした地方で、環境問題の解決や雇用の創出を目指し、fabulaさんの技術とパソナグループの地方創生のノウハウを掛け合わせ、「自然循環モデル」の実現に挑戦したいと考えています。

「どんなゴミにもストーリーがある」

ここからは、fabula株式会社 代表取締役の町⽥紘太氏に会社のミッションや今後の目標などお話をお伺いしました。

幼少期をオランダで過ごす。国土の多くが海抜より低いオランダならではの環境や、小学校で地球温暖化などをテーマにした授業を受け、環境問題に関心を持つように。

大学では、コンクリートを専門とする研究室に所属。環境負荷の高いコンクリートに代わる素材の開発を目指し、食品廃棄物から新しい素材を開発する研究に取り組む。その後、大学での研究をもとに、小学校の同級生と3人でfabulaを設立。

価値を生み出す

―創業時の想いについて教えてください。

大学の研究からスタートした会社です。社名がラテン語で「物語」という意味もあるとおり、捨てられる“ゴミ”を価値にかえる―「価値化」という考え方をとても大切にしています。価値のないとされていた廃棄物を新しい素材やプロダクトとして生まれ変わらせ、建材として空間をつくったり、生活を彩る様々な道具や製品に形を変えています。

新たな価値を吹き込まれた“ゴミ”によって人々に「感動」を与え、生活が少しでも豊かになれば―、そして社会の問題点が少しでも解決できれば―。そんな想いで事業に取り組んでいます。

産業づくりに挑むfabula社のミッション

―fabula社のミッションや今後の目標を教えてください。

「産業づくり」が非常に重要なミッションだと思っています。fabulaは「静脈産業」、つまり “捨てられるものから新しいものを創る”、再資源化や資源循環を担う産業にいます。しかし現状では「ゴミがあるからどうにか処理する」というような、受動的な動きが強い産業だと感じています。本来はあるべき姿は、「積極的に廃棄物を価値に変えていくこと」だと思っています。それを産業として根付かせるためにはどうしたらよいのか―。これが私たちの大きなテーマの一つです。

―価値を生み出す産業の実現には、何が必要だと考えていますか?

パソナグループが淡路島で展開しているような、面的な広がりが必要だと感じています。fabulaの製品がたくさん売れたからといって、それだけで産業になるわけではありません。本当の意味で産業化を実現するには、横のつながりや、様々な人の力が必要不可欠です。こうした幅広い連携も含めて、「産業づくり」に取り組むことが、会社としての大きなミッションだと改めて感じています。

産業化を目指すうえで、「物量」というキーワードは非常に重要だとも考えています。例えば、「プラスチック代替」などのテーマになると、どうしてもCSR活動の一環のように捉えられがちですが、本質は「捨てられてしまうものに新たな価値を付与し、再び市場に送り出す」ことに大きな意義があります。

何十トンという大量の食品廃棄物を建材などに再生し流通させる「物量をこなす活動」は、産業化にとって大切な要素です。一方で、復興支援など、物量は少なくても「取り組み自体に意味や価値のある活動」の両方が重要だと考えています。そして、両方を実現するためには、仲間の力が欠かせないと、改めて感じています。

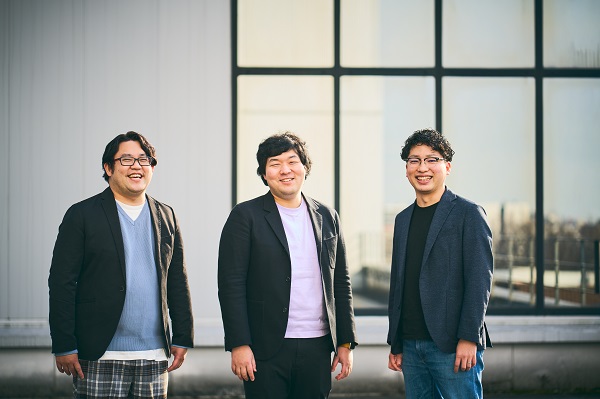

▲創業メンバー(左から)大石琢馬氏、町田紘太 代表、松田大希氏

現在は約15名のメンバーが活躍しています!

価値を生み出す

―最後に、町田様が仕事をする上で、大切にしていることを教えて下さい。

私は「自分は他人に活かされている」という感覚を強く持っています。小さいころから、周囲の方々に本当に恵まれていると感じてきました。創業時の大変な時期も、そして今も、多くの方に支えていただいているという実感があります。だからこそ、まずはその「感謝の気持ちを忘れない」こと。そして、支えてくださっている皆さんに少しでも恩返しができるよう、日々仕事に取り組むことを大切にしています。

今回は、パソナグループ 成長戦略総本部 玉井部長とfabula株式会社の町⽥代表にお話をお伺いしました。

捨てる前に、「何か新しい価値を生み出せるかもしれない―」。そんな視点が、未来を変えていきます。

まずは身近なところから、私たち一人ひとりが、できることを考えてみませんか。